専門調査員 ホノルル総 樋口拓也さん

米国・ハワイ州

一般事情

一般事情

面積:16,634 ㎢ (東京都の約7.6倍)(全米47位)

人口:1,435,138人 (全米40位)(2023年国勢調査局)

人種別割合:白人43.9%、フィリピン系25.5%、ハワイ先住民系22.8%、日系20.8%、中国系16.5%、黒人・アフリカ系4.0%、韓国系3.2%

注:複数の人種に属しているとの回答を含む。(2023年ハワイ州データブック掲載データより算出)

州都:Honolulu

愛称:The Aloha State

在ホノルル日本国総領事館HPより

プロフィール

氏 名:樋口拓也さん

赴任公館:在ホノルル日本国総領事館

職 種:専門調査員

在職期間:2023年3月~2025年3月

*専門調査員を知ったきっかけを教えてください。

学部で仲の良かった友人が、アルゼンチンに派遣員として赴任しており、その友人が専門調査員について教えてくれました。専門調査員について調べる中で、海外で仕事ができること、修士課程で学んだことを活かせること、外交の最前線をサポートできることに興味を持ち、応募することを決意しました。

*専門調査員になるまでの経歴、専門(学部、大学院、卒業後)を教えてください。

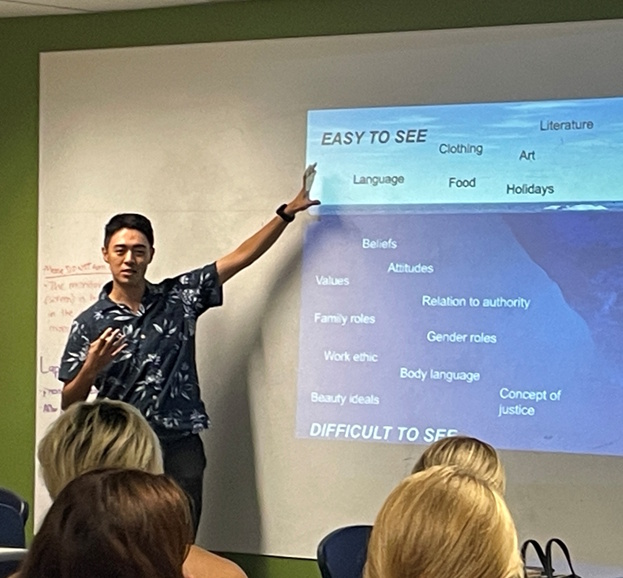

大学では、異文化コミュニケーション学部に所属し、異なる文化への感受性をどのように高めていくかについて体系的に学びました。アメリカ、カナダ、スペインへの留学も経験し、理論と実践の両面から文化について見識を広げました。卒業後は、大学院に進学し、言語と社会の結びつきについて学びを深めました。コロナ禍において、大学生がどのように外国語を学習しているかについて研究し、『「つながる」ための言語教育: アフターコロナのことばと社会』の1章として研究成果を出版しました。

その後、大手SIerに就職し、2年間銀行の為替システム更改のプロジェクトに従事しました。ミーティングで英語を使用したり、海外のユーザー向けのプロジェクトのマネジメントをしたりする中で海外に出て仕事をしたいという思いが強くなりました。

*専門調査員を希望した動機、期待していたことはどういったことでしょうか。

日系移民やその歴史に関心があり、業務や研究を通じて理解を深めたいと考えておりました。特にハワイは、明治元年(1868年)の日系人移民から第二次世界大戦を経て、今に繋がる日系人の歴史が大きな影響を及ぼしており、多様な文化が共生する場所であるので、現地で日系人についての調査をしたいと思い、専門調査員を希望しました。また、中学校や高等学校で英語やスペイン語を教えていたため、JETプログラムの運営に寄与できると考え、応募を決意しました。

*担当事項について教えてください。

私は、政務班に所属し、ハワイ州及び管轄地域である米領サモアの基本情報をまとめる他、内政等に関する公開情報の要約を担当していました。またインド太平洋地域における代表的なシンクタンクである東西センター等のセミナーや講演に出席し、当地関係者との人脈構築を図るとともに、インド太平洋地域が直面している課題について調書を作成しました。その他、叙勲・外務大臣表彰対象者の調書作成、大型レセプションの準備、日本の要人のハワイ訪問のサポート業務などを行いました。

兼務していた経済班では、ハワイと姉妹・友好関係にある日本の地方自治体の首長及びハワイ州知事、ホノルル市長、カウアイ郡長、マウイ郡長、ハワイ郡長が参加した「日本ハワイ姉妹サミット」の開催支援等、姉妹都市の交流をサポートしました。広報文化班では、JETプログラムの運営に加え、学生交流のサポート業務などに取り組みました。

*業務、任期中に書いたレポート、調査出張などについて教えてください。

調査出張には残念ながら行くことが出来ませんでしたが、任期中に担当していたJETプログラムの広報の施策に係る論考を執筆しました。業務での学びや疑問をより深めていき、一本の論考としてまとめることは、自分にとっても、後任にとっても有益であるため、研究者を目指す方、修士での学びを活かしたい方は、是非応募することをお勧めします。

*専門調査員後(現在も含め)の仕事と、その仕事(分野)を選んだ理由を教えてください。

専門調査員の契約が終わった後は、大学院の博士課程に進学する予定です。様々なセクターの方々と関係を深める中で、自分の専門分野を持つことや、自分の興味関心に従う姿勢に刺激を受け、自分の専門をより深めたいと考えるようになりました。

進学先の大学院は、他公館の専門調査員がもともと所属していた研究科で、雑談の中で研究科や指導教授の存在を知りました。そういう意味でも、専門調査員をしていなければ、大学院博士課程進学という道はなかったかもしれません。仕事面でも、専門調査員の横のつながりという面でも2年間はかけがえのないものになりました。

*将来についてどのように考えていますか。

将来は外国語教育の分野で教員、或いは研究者になりたいと考えております。教育と外交は一見全く違うものに見えますが、短期的な目標に注力するだけでなく、不確実性の中で、長期的な価値を模索するといったコアの部分は共通しているなと感じています。専門調査員での2年間の経験を活かし、次世代が豊かに暮らしていくことができる社会を作るために尽力したいと考えています。

皆さんの中にも、専攻してきたことと外務省の仕事が必ずしも直接的には結びつかない人もいると思います。他方で、外交は単眼的に行うべきものではなく、様々な角度や視点からアプローチをする必要があると私は考えています。換言すれば、学際的な知見が求められるケースも多々あり、どのような分野の研究をしていても、外務省の仕事に活かせる領域があるのではないかと思います。

*専門調査員試験を受けるに当たってどのような勉強をしましたか

私は地域研究をしていた訳ではないので、まずは地域の特徴を概観し、主要な政策課題、それに関する対策、現地総領事館の役割について簡単に調査しました。論述試験では、細かな専門的な知識は求められないので、まずは大枠を把握し、自分の経験がどのように総領事館とフィットするかについて考え試験に臨みました。

英語の文法には自信があったので、外国語の筆記試験については特に勉強をしませんでした。英語の面接は、自己紹介、どのような研究をしていたか、志望動機などを1分程度でそれぞれ話せるように練習をしました。

*受験を考えている方へのメッセージをお願いします。

専門調査員としての業務は、日本の外交を知り、様々な分野の有識者と繋がるまたとない機会です。自分の専門分野と応募内容が少し違っても、いままでの経験をどのように活かすことができるかを考え是非応募を検討してみてください。

私は、周りの人に恵まれ、とても充実した2年間を送ることができました。この2年間の経験は人生の大きな財産です。困った時には、(字義通り)世界中の専門調査員が助けてくれますし、私のようにそこでの繋がりが今後のキャリアに繋がることもあります。今、応募を迷っている方も是非応募してみてください。